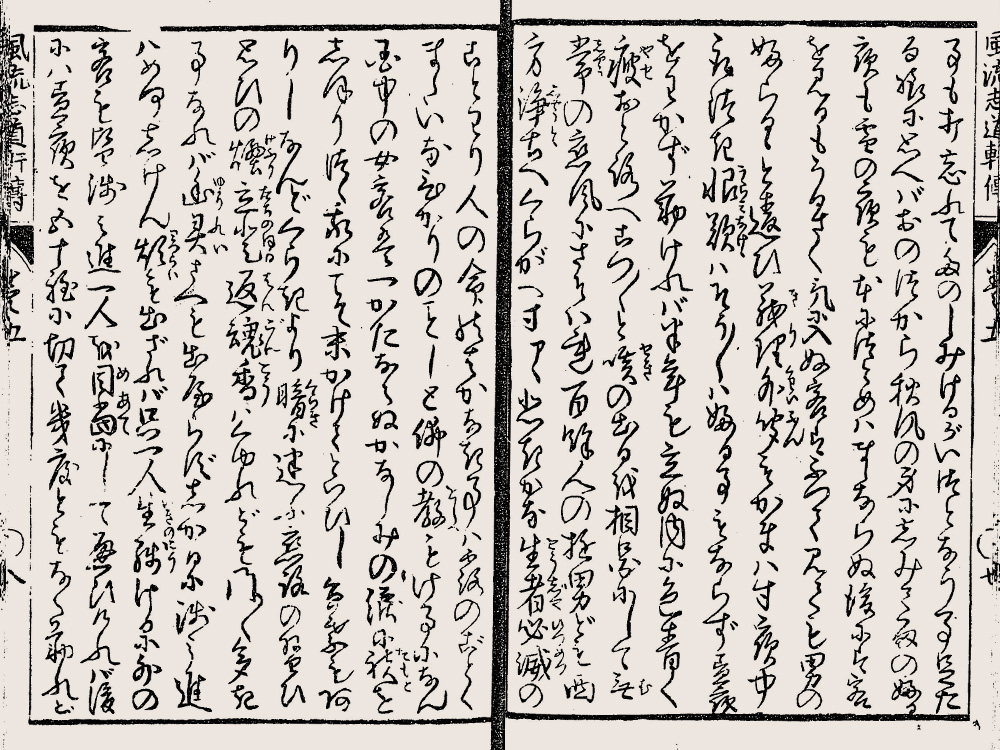

事も打[ち]忘れてたのしみけるが、いつとなう事足[り]たる様に思へば、おのづから秋風の身にしみて、雨のふる夜も雪の夜も本につとめはまゝならぬ。後には客を見るもうるさく、気に入[ら]ぬ客はふつてみても、男のふらるゝと違ひ、義理外聞もかまわず夜中取[り]つき恨歎ば、そう/\はふる事もならず、昼夜をわかず勤[め]ければ、半年も立[た]ぬ内に色青く痩おとろへ、こつ/\と咳の出るを相図にして、無常の恋風にさそはれ、百余人の遊男ども西方浄土へくらがへす。アヽ悲[し]きかな生者必滅の

ことわり、人の命のはかなき事は露のごとく、またいなびかりのごとしと仏の教も此事になん。国中の女客は一かたならぬかなしみの涙に袂をしぼりつゝ、我にこそ末かけてといひし言葉もありしなんど、くらきより暗に迷ふ恋路の習ひ、思ひの煙立登、返魂香はくゆれども、門々多き事なれば幽㚑さへも出[で]やらず。しかるに浅之進は如何しけん煩も出[で]ざれば、只一人生残けるに、外の客も皆浅之進一人を目当にして通ひければ、後には昼夜を五十程に切[り]て幾度ともなく勤[め]れど