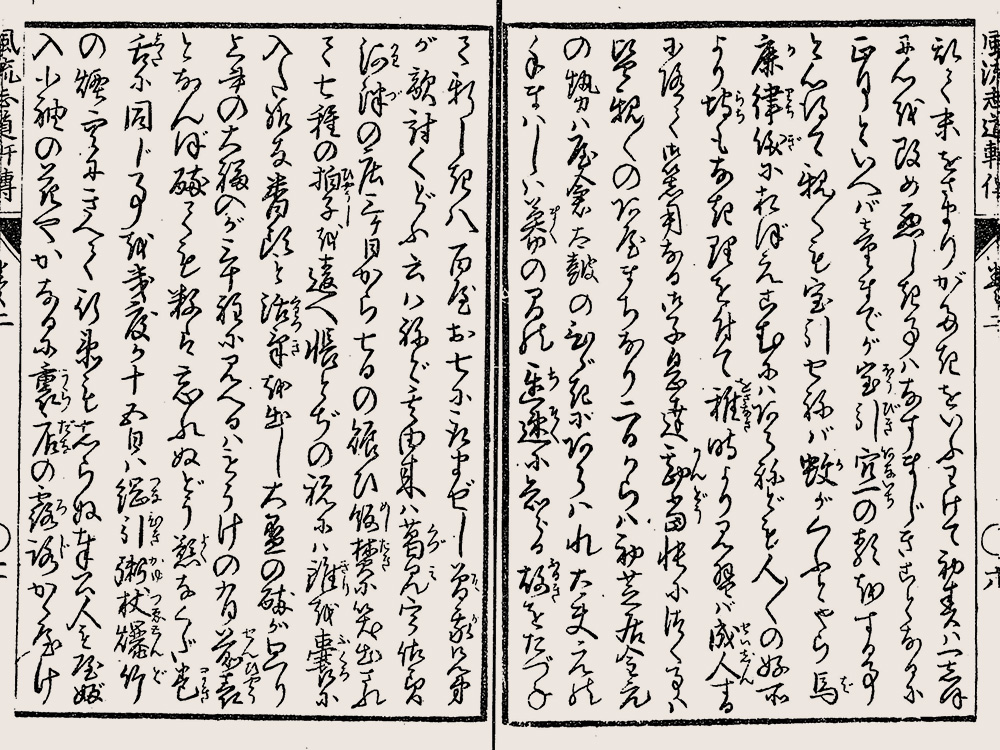

乱[れ]て末をさまりがたきをいふ。わけて初春は一しほに心を改め悪しき事はなすまじきことなるに、正月といへば童までか宝引穴一の類をする事と心得て、親々も宝引せねば蚊がくふとやら馬鹿律儀におぼえこむにはあらねども、人々の好[む]所より埒もなき理を付[け]て稚時より見習[へ]ば、成人するに随[つ]て御器用なる御息達、勘当帳につく事は皆親々のあやまちなり。二日からは初芝居、金元の勢は家倉太鼓のひゞきにあらはれ、太夫元の手まはしは幕の間の遅速に知らる。故をたづね

て新しき、八百屋お七に取[り]まぜし曾我兄弟が敵討、くどふ云はねど其由来は葛見、宇佐美、河津の庄。三ヶ日から七日の賑ひ、飯焚に笑[ひ]出されて七種の拍子を違へ、帳とぢの祝には錐を嚢に入[れ]た様な番頭も活気を出し、大盃の酔が廻り上書の大福入が三十程に見へるはもうけの有[る]前表と、なんぼ酔[う]ても数は忘れぬ、どう慾なくだ巻舌に同じ事を幾度か。十五日は綱引、粥杖、爆竹の煙空にきへて行衛もしらぬ。奉公人もやぶ入小袖の花やかなるに、裏店の露路かゞやけ