ここで、手がいないことにみなが気がついた。

「ほんに気がつかなんだ。女郎遊びに肝心の手がなくては、ならずの森の尾長鳥だ。」

〈気〉は、なるほどと思い、さっそく手を呼びにやった。

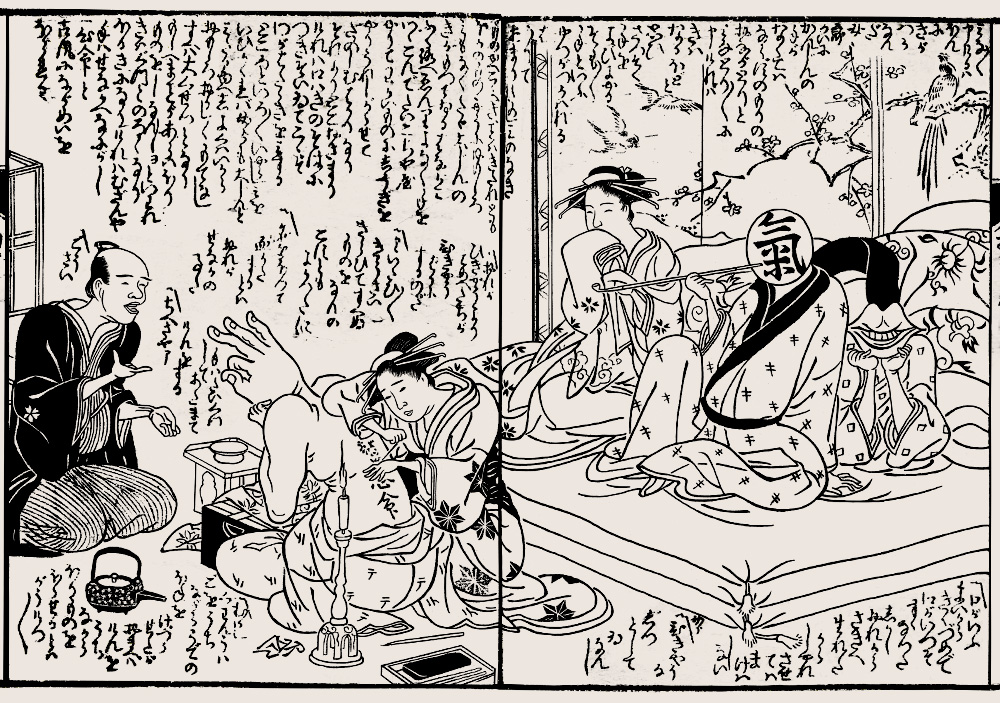

そもそも手というヤツは、みなにコキ使われるだけであまり楽しみ方を知らないヤツなので、呼ばれて来てはみたものの、ほかの者のように面白がることもない。ただ〈気〉が持っている鼻紙袋に手をつっこんで祝儀の紙花をバラまきまくり、たいこ持ちや茶屋女、若い衆たちをよろこばせている。

やがて床が用意されると、口は〈気〉のそばにつきそって、ここがおれ(口)のうまさの見せどころと、あの手この手で口説けば、花魁もお大尽あつかいで初会から面白おかしくもてなしてくれた。

しまいには、熱くなってせまってくる。

「もし、誠の心があるなら彫り物をしなんしョ。」

〈気〉はデレっとしてその気になってしまい、手はあわれにも背中に『○○一心命』と古くさい銘を彫るハメになる。

「ジッとしていなんし! なさけねぇ。」

「好きで彫ってるんじゃねぇ。ああ、イタい、イタい! 灸だって熱くて据えたことがねぇのに……いっそ来なければよかった。名を彫って血かたまるとは、おれの背中のことさ。」

そのうち手はたいくつして、たいこ持ち相手に頭で拳を始めた。

手「チェサャア!!!」

たいこ持ち「ゴウサイ!」

「むかし、関羽は碁を打ちながら腕の骨を削らせたが、おまえは拳を打ちながら彫り物を入れるとは、豪傑、豪傑。」

「夕方からしゃべりっぱなしで、口が酸っぱい。しかし、おれ(口)から先に生まれたからは、シャレでは負けられねぇ。」