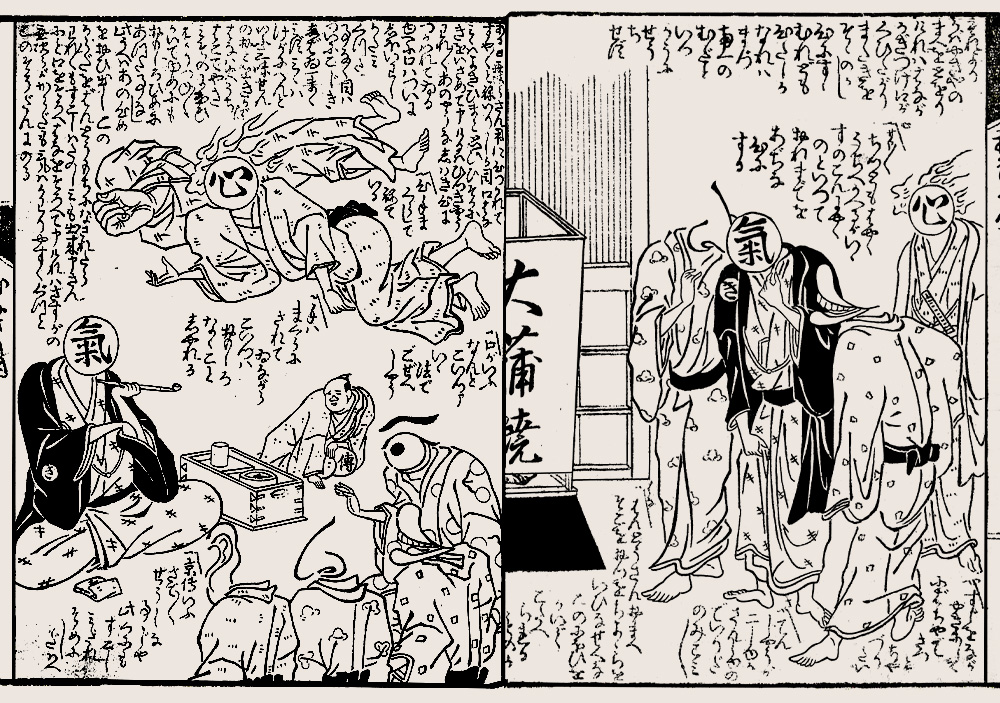

それから蒲焼屋の前を通ったが、さっそく鼻がかぎつけ、口が食いたがり、二人はまたまた〈気〉をそそのかす。

しかし〈気〉がいくら頼んでも、旦那の〈心〉は動かず、どうせ南一(1万円くらい)のムダと、まったく承知しない。

「さぁ、サッサと家に帰ろう。酢のコンニャクのと言って、おれまで妙な気分にさせる気か。」

「どうせ高くても二朱(1万円くらい)か三朱がいいところ。平気、平気。」

「番頭さん、おまえそんな調子いいこと言ってくれるな。この匂いをかいで、もう辛抱たまらん!」

「ああ、スジを長焼きにして、香りのいい茶でサッと茶づりたい!」

ある日、無二郎が帳簿仕事に心つかれてスヤスヤ寝入っていると、目、耳、鼻、口は、スキを見て番頭の〈気〉に相談をもちかけた。

「我々は、あんなケチな旦那にはもう疲れ果てた! 口は塩イワシの半身すら食ったことがなく、目は安芝居の一幕すら見たことがない。耳はベンベンという三味線の音も知らず、鼻は毎日毎日、焼きミソの匂いばかりかがされてウンザリしている。

このさい、あの〈心〉めを追い出して、この体を番頭さんのものになさったら、我々も少しは楽しめます。」

みなで口をそろえ、耳をそろえ、鼻をそろえて懇願すれば、さすがの無二郎の体も気が変わったらしく、番頭の〈気〉もその気になる。

「こいつは、おもしろ七子だ!」

「なんと、いい考えでございましょう。」

京伝

「やれやれ、笑止なことじゃ。この国も少し、乱れ初めにしだ。」