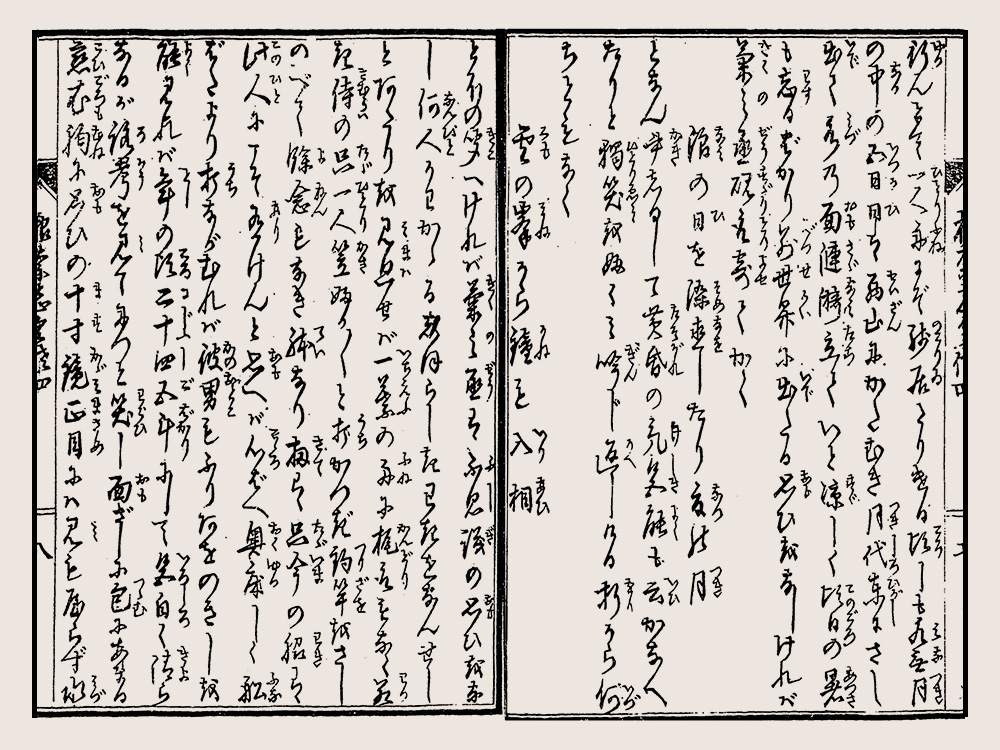

行んとて一人舟にぞ残居たりける。頃しも水無月の中の五日、日は西山にかたむき月代東にさし出て、水の面漣漪立て、いと涼しく頃日の暑も忘るばかり、別世界に出たる思ひをなしければ、菊之丞、硯取寄てかく。

浪の日を染直したり夏の月

となん書しるして、黄昏の気色能も云かなへたりと、独笑をふくみ吟じ返しける折から、何ちともなく、

雲の峯から鐘も入相

とほの聞へければ、菊之丞は不思議の思ひをなし、何人かわ、かゝるしほらしきわきをなんせしと、あたりを見廻せば一葉の舟に梶取もなく、若き侍の只一人、笠ふか/\と打かつぎ、釣竿をさしのべて余念もなき躰なり。扨は只今の脇は此人にこそ有けんと思へば、心ばへ奥床しく、 船ばたより打ながむれば、彼男もふりあをのきしを能見れば、年の頃二十四五計にして、色白く清らなるが路考を見て、につと笑し面ざしに包にあまる恋衣、胸に思ひの十寸鏡、正目には見もやらず、水