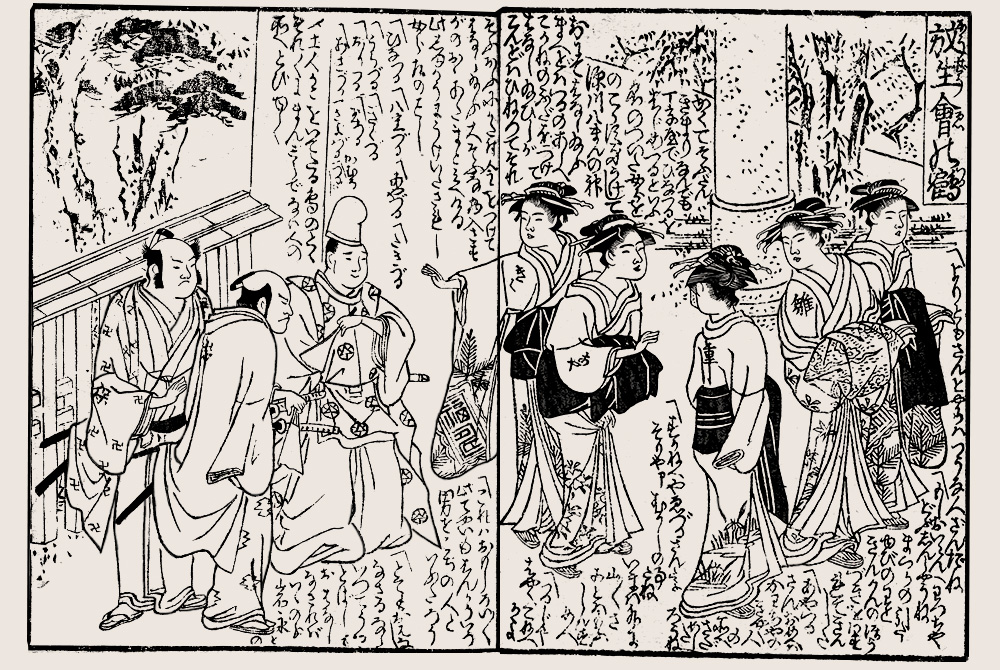

放生会の鶴

こうして計画もまとまり、頼朝公は吉原の丁子屋から花魁の「ひな鶴」をはじめ、鶴という名のついた女郎を残らず身請けして、深川八幡の神前で放しなさった。

むかしは鶴の足へ黄金の札をつけて放したが、こんどは少しヒネって、それ相応の片付金をつけて放してやる。たいそうな物入、さすがの大頭とみえる。

この趣向で身請けされた女郎は、次のとおり。

「ひな鶴」「八重鶴」「あや鶴」「たき鶴」「うら鶴」「きく鶴」「おり鶴」「玉鶴」「あさ鶴」「さよ鶴」、それと、かむろ(遊女見習い)の「つる次」で、締めて十一人。

カゴから放たれた鳥のごとく、みな好いた人のところへ飛んでいく。

「頼朝さんとやらは、ツウな人さんだね。」

「もし花魁、わっちや、どうしんしょうね。枕の引出しへ指輪と金柑のほおずきを忘れてきんした。」

「あや鶴さん、おめえは、河内屋の客人のところへ…さだめしだろうね。」

「好かねぇ八重鶴さんだよ。そりゃあ、むかしのことだね。今は、ほかにいろいろさ。あとは、申しんすめぇ…。」

「つる次や、早く来ねえかよ。」

頼朝「これは、面白い、面白い。この手合いも、晩からは色男を前にして “こちの人” とか猫なで声を出すんだろう。」

俣野「どうせ、お放しなさるなら、駕籠を飛ばして放てばいいのに。」