手のない遊女たちは、千手の御手で客をうまくあしらっていたが、「ちょっと貸し」の手だったのですぐに時間切れとなり、かぶろ(遊女見習い)が回収してまわっている。

花魁

「この子は客人が見ていさっしゃるに、気のきかねぇ。早く持っていきな。」

かぶろ

「だって、受け取りが来んしたから。」

「かぶろというものは、お手が鳴るならお銚子と心得るもんさ。客人は、お手がないならお笑止と笑いなんし。」

客

「おそろしく手のある子だ。タコ娘か?」

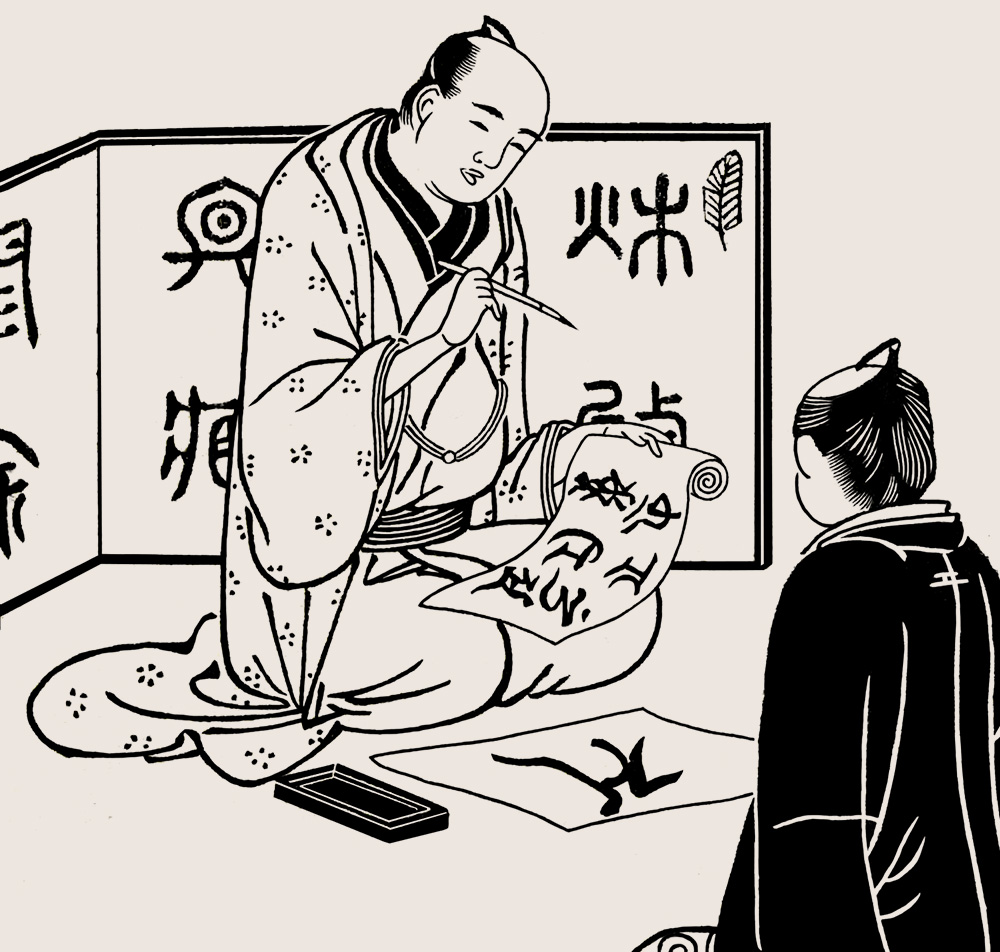

字の書けないヤツが、千手の御手を使って客の前で得意げに手紙や証文を書いている──が、仏の手だけあって何を書いても梵字にしかならず、まったく役に立たない。

客

「梵字と書状と取りちがえ、今にも用事というならば、梵字で書状が書けようか、へんちき、へんちき、へんちきよ♪」

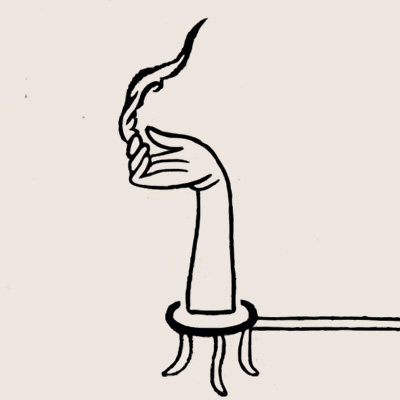

しかし、ケチなヤツの考えることは格別で、ただ返すのももったいないと爪に火を灯してロウソクの代わりにしてしまった。

これが手燭の始めという。

「熱いよ、熱いよう。」

「やかましいロウソクだ。」