三の巻

竜宮城では閻魔大王の片想いのとばっちりをうけ、多くの魚たちを集めて協議が行われている。

「おれが、この水中界の主として多くの魚を養えるのは、みな閻魔王のおかげだ。」列を正してズラリと並ぶ魚どもを前に龍王が話している。

「こんなときにこそ忠義をつくしてご恩に報いたい。とはいっても、不慣れな人間界のことでは、なかなか簡単にはいくまい。もし、この菊之丞をとっ捕まえる役目をしくじったら、バツとして三途の川の川ざらえや極楽の修復をまかされるハメになる。近年はこの国も、金魚・銀魚の手もまわらず(財政も乏しく)、肥えた緋鯉(金貸し)にせっつかれるありさまだ。こんなご時世によけいな普請など押しつけられては、たまったもんじゃない。

それに、もし大王の逆鱗にふれでもしたら、この水中から追い出されてどこへ飛ばされるかもわからん。三十三天(須弥山の頂上)なんぞに所替えでもくらったら、行き着く前にみんな干物になっちまう。これは、急を要する一大事だ。みな心して協議にあたれ!」

すると、上座の一番に控えていたクジラが、ゆうゆうと進み出た。

「仰せのとおり、わが国の一大事。わたくしは、家柄のおかげで不肖ながら大老を勤めておりますが、ここに並ぶワニやサメなどは家老職につき、マグロは用人をしております。その彼らと内々に相談しましたところ、まずは人間界のようすをよく探ったうえで事を謀るのが得策となりました。そこで、手下の忍びの者たちをすでに人間界に送りこんであります。もう、そろそろ報告が…。」

クジラが言いかけたとき、後ろの方でカン高い声が響いた。

「ご報告、ごほうこーく!」

叫びながらコロコロ転がってくる真っ黒な姿は、本所あたりに住む業平シジミだ。下賎の者だが、龍王は急ぎのことなのでシジミを近くへ呼んで報告を聞いた。シジミは龍王の前で恐れ入りながら、口をパカッと開けて話しはじめる。

えー、わたくし、このたびの密命をうけまして、人間界のようすを探るため、とある男の担ぐザルの中に入りこんで、えー、方々を見てまいりました。たいていの所はまわりましたが、男の行く先が路地やウラ通りばっかなので、大名小路や大通りのことは、よく知りません。

まず、ザル男が通りを歩いておりますと、フト立ち止まって言います。

「一升、十五文。」

するってえと、年のころ三十くらいの女房が、こっちをのぞき込んで言いました。

「五文にまけろ。」

「とっぴょうしもねぇ! 盗んだシジミじゃあるめぇし、半分殻でもそれじゃ売らねぇ!」

どうも男は腹を立てたようで立ち去ろうとしましたが、その後ろから女房が──これがまた美しい、いい女でございますが、

「いけすかねぇ! へらず口はテメエのかかあにつけ!」

じつにおっかない女でして、わたくしなどは身も縮む思いでしたが、男は聞こえないフリしてザルを担ぎ、また歩き出しました。

「シジミ、シジミ~!」

それから、とある格子造りの家の前を通りますと、かなきり声あげて小娘が三味線を弾いております。この竜宮界では、三味線や琴は高貴なお方だけのお楽しみでございますが、こんなしみったれた家で姫に三味線を弾かすとは、さてさて人間というものは思い上がった生き物かな…と思っておりましたら、そこへ、麻の単衣を引っかけ、小紋の羽織を手にさげた男がやって来ました。

「どうでやす。お娘をやらしゃる(行かせる)相談は決まりましたか。一昨日も言ったとおり、向こうは一国のお大名。お妾の望みは、中背で鼻スジの通った、豊後節(三味線伴奏の語り物音楽)を語れるのがいいとのことですが、ここの娘をすり磨いたらイケそうな気がしやす。先さまは、ことに豊後節がお好きのようですが、まぁこれはどうにでもなりやしょう。なに、いよいよとなったら、文字太夫にたのんで弟子にしてもらいやす。支度金は八十両、世話賃を二割引いても八八、六十四両の手取り。それでもし、お娘が若殿でも産んでみなしゃれ、あんたらは祖父さまと祖母さまだ。十人扶持や二十人扶持くらいは、棚からぼた餅取るよりヤスいこと。どうでやす、やらしゃり(行かせ)ますか。」

夫婦は大喜びです。

「いやもう、数々のご親切ありがたい。どれ、かかあ、これから祝いの酒を買ってこよう。」

舞いあがったオヤジが、仏壇の戸棚の中から小銭をかき集め、足どり浮かれてドブ板ふみ抜きながら、裾をまくって走って行きました。

ザル男は、これ幸いと声をかけます。

「お祝いに、シジミ買いしゃれ。」

わたくしは売られてはたまらないので、大勢の仲間を押しのけザルの底に隠れて小さくなっていましたが、女房が盃を洗いながら言いました。

「今日の祝いはシジミでは物足りねぇ。蒲焼きでも買うさね。」

ザル男はガッカリしてまた歩き出しましたが、えー、それから二、三丁ほど行きまして、四つ角を左に曲りますってえと、そこいら中が大騒ぎでございます。

「大ドロボーめ!」

見れば、つかみ合っての大乱闘。格子はメリメリ、皿はガラガラ、手桶の輪っかがはずれて水がビシャビシャ、ひっくり返った煙草盆からは煙がモクモク。腕に彫り物入れた男(職人)どもが、もろ肌脱いでの大騒ぎ。聞いたところによると『姦夫出入』のようでして、今にも切るか突くかと殺気だっておりましたが、そのうち「イヤ、親分が…」「仲裁を入れる…」などと言いだして、しまいには『酒五升とけんどん十人前』と書かれたチンケな謝り証文一通で手打ちになっちまいました。討ち果たすかと思うほどの出入りが、最後はクニャっと収まってしまうとは、なんとも情けない連中でございます。見ると、わがザル男もいつの間にか仲間に入って、ちゃっかり酒を引っかけてるではありませんか。

いい心もちになって、ザル男は千鳥足で歩き出しましたが、こんどは顔なじみの家へ立ち寄りました。するってえと、死んだ息子の七回忌とかで、頭に輪っかのある道心がキヤリ声はりあげ、ワケのわからないこと言って鉦をたたきまくっております。

カン!カン!カン!

「百万遍、世帯仏法腹念仏! 今日は豆腐のぐつ煮と干大根のハリハリ漬けですますから、シジミはいらねぇ。」

なじみの男にもハネられてしまい、ザル男は、よほどしゃくにさわったのか、

「いまいましい!」

と、ザルの中身をぜんぶ川へぶちまけて帰ってしまいました。わたくしはこれ幸いと、引き潮に乗って息を切らせて戻ってまいりましたのでござ……。

「ご報告、ごほうこーく!」

シジミの話が終わらないうちに、背中の角をフリフリまっしぐらにやって来るのは、サザエだ。これも忍びの者なので、大王は近くに呼んで不機嫌そうに聞いた。

「いいか、手短かに話せ。」

「はーい。オイラは小田原町から通町をまわってきましたが、まず、ビックラしたのは、石町の角で朝鮮人が看板をいっぱいかかげて、大勢で何かを売り歩いてました。それと…旦那のねったこうやく売りが奥州の相馬で主人の仇を討った話を聞きましたが、あとは…そうですねー、大しておもしろい話はなかったな。」

龍王はサザエの話を聞きながら、こめかみのあたりをビクビクさせていたが、やがて怒りもあらわにクジラをニラみつけた。

「この大バカ者! なんで、こんな役立たずどもを送りこんだ。今一番知りたいのは、菊之丞がいつ舟遊びをするかだ。こんなくだらん話を聞くために協議はしとらん! それというのも、おまえらがわが身かわいさに勝手なことばかり言って、イワシやスバシリを食らうことしか考えず、役目をおろそかにするからだ。この一大事に、まともなヤツを送らんで、シジミやサザエなんぞにまかすとは何事だ!」

龍王がウロコを逆立て激怒するのに驚いて、シジミとサザエはピューと逃げ去ってしまった。クジラはヒレをピクピクさせながら、かしこまって小さくなっている。

「仰せのことは、ごもっとも──でございますが、水を離れて息が続く者は限られております。ほかの者は、なかなか人間界では動くこともできません。しかし、もう一人調査の役につけたのは、龍王もご存知の鎌倉エビ(イセエビ)でございます。歳はとっておりますが、酒は底抜け、ピンシャンとハネるところは、今どきのやつらにも引けをとらず、江戸で留守居役を勤めております。正月から人と交わり、あちこちの寄り合いや吉原、堺町、岡場所をはじめ、とかく賑やかな場へ出たがり、年の暮れの浅草市まで年中人にもまれているので、きっと役立つ情報を持ってくると…。」

クジラが話していると、後ろから叫ぶ声。

「鎌倉エビ殿が、ただいまお戻りになりました!」

鎌倉エビは、真っ赤になって腰をかがめ龍王の前に進み出た。

「わしゃ、堺町から葺屋町、楽屋新道、芳町あたりへ入り込み、よくよく偵察して来ましたが、菊之丞はじめ荻野八重桐あたりが、来たる十五日に舟遊びに行くこと、まちがいありませぬ。」

鎌倉エビが言葉少なに申し上げると、龍王はとたんに機嫌がよくなった。

「さすが、留守居役を勤めるだけあって世間のウラをよく知っている。堺町とは、いいところに目をつけた。よくやった!」

エビは、ヒゲをピンピンそらして得意げだ。

龍王は、さっそくワニとサメを近くに呼んで命じた。

「菊之丞をさらうのは、おまえらに任せる。すぐに行って来い。」

ワニとサメはハッとひれ伏し、ズルズルと後ずさる。

「およそ人をさらうことにかけては、われらに並ぶ者はありません──が、海中のことならいざ知らず、舟遊びとなれば両国橋や永代橋のあたりなので、われらも思うように力を発揮できません。『トラがいくら強くてもネズミを捕ることはネコに負ける』の道理、たとえ最上の知恵者でも使いどころをまちがえれば、その知恵も出せないといいます。どうか、この役目はほかの者へ仰せつけください。」

ワニとサメの尻込みに、龍王はまた不機嫌になって考えこんだが、フト思いつく。

「そうだ、海坊主だ。」

さっそく海坊主が召し出された。

油揚げの食いすぎで真っ黒に脂ぎった海坊主は、立派な僧衣に身をつつみ珊瑚の数珠を手にして、のっしのっしとやって来てエラそうな態度で龍王の前に立った。

「わしは仏門に入り、身に袈裟をまとい、口に仏名(南無阿弥陀仏)を唱え、厭離穢土欣求浄土──穢れた俗世を嫌い、清浄な浄土を願う者である。この世の衆生どもが火宅(現世)ならぬ水宅を逃れて南無網の目に救いとられ、往生の願いをとげるよう導くことこそが、われら出家の役目。こんな悪事に手を貸す身ではない!──と、言いたいところなんですが……」とたんに海坊主の腰が引ける。「……まあ最近は、わしを含めて諸宗の坊主どもは、みな世俗にまみれて派手で贅沢な暮らしぶり。遊女に狂い、お花コマの元手、重箱の取り寄せ代は、とてもお布施だけではまかなえないので、葬礼をカタにして借金し、石塔を質に入れてもまだ足りず、もの言わぬ仏をダシにして無知なババアをたらしこみ『こうすれば仏になれる』と経文のどこにも書いてないウソ八百をつきちらして、お堂の寄進、釣鐘の寄付を口実に衆生どもをたぶらかすので、いつしか化け物の仲間へ入れられてしまい、姫路のおさかべ、赤手ぬぐいなんかといっしょにされて童にまで歌われる体たらく──仏の教えも何もあったもんじゃないのは、龍王もよくご存知でしょうから隠すほどのことでもありません。

人間をたらしこむのは坊主の得意ワザなので、喜んで役目をお受けしたいところ…なんですが…じつは、この役目には、ちょっと具合が悪いところがあります。涼み舟が出るのは、両国橋や永代橋のあたりですが、その界隈には多くの見世物小屋が並んでいて、唐鳥、熊女、碁盤娘などの定番ものから、孔雀のウケがよくなければ犬に軽業をさせ、サツマイモに笛まで吹かせるスゴ腕の興行師がそろっています。こいつらは、つねに珍しいものを探して目を光らせているので、わしのような異形の者が顔を出せば、たちまちからめ取られて見世物にされること、まちがいありません。」海坊主は、またエラそうに胸をはった。「もとより出家の身、命などおしくはないが、大切の御用にまちがいがあっては一大事。どうかこの役目は、ほかの者へ──わしは、たとえ寺から追い出されても御辞退申し上げる!」

言うより早く、スタスタと逃げ去ってしまった。

みなの尊敬をあつめ、高僧と名高い海坊主でさえ尻込みしたとあって、自分から名乗り出る者は一人もなく、協議の場は静まりかえってしまった。

すると奥の方で鈴の音が、チリーン♪

見れば、艶めかしい姿で立っているのは、ほほ高く、鼻小さく、背は低く、腹がふくれた姿──フグだ。乙姫のところのはした女(召使い)のフグが、居並ぶおエラ方に気後れすることなくズイズイと龍王の前に進み出た。

「先ほどからのご相談を向こうであれこれ聞きやんしたが、大切なお役目をみなさまが尻込みなさって龍王さまもお困りのごようす。そこで女の身ではありんすが、わっちからも意見させていただきます。わっちは、世の人に『毒じゃ、毒じゃ』と嫌われて、腹を立ててふくれっツラすれば『お福、お福』と笑われやんすが、こんどのお役目をお受けして、君へのご恩返しにわっちの百年の命を棄てて、菊之丞が腹の中へ飛びこみ、めでたく成仏させること──ほんに、ほんに、自信ありんす!」

白い歯をむき出し口をすぼめてせまってくるフグに龍王もちょっとたじろいで、横に控えた賢者のタイに助けを求めた。タイはヒレを正して、しずしずと前に出る。

「こう申せば自慢に聞こえるかも知れませんが、私は祝いの席にはかならず呼ばれ、仁義礼智も心得た儒者のはしくれ。このようなときに遠慮してもしょうがないので、腹の底を打ち明けます。

むかしは人間も素朴なもので、毒は食わぬものと心得てフグなどに手を出す者はありませんでした。しかし、やがて人の心に食の欲がやどり、毒と知りながらあえて食らう者が現れます。これには、お上も手をやいて『フグを食って死んだ者の家は断絶!』とまで、キビしいお達しを出しましたが、いくら上が仁をほどこしても下には通じません。

『フグや、フグや~!』と大道を売り歩き、煮売り屋でも堂々と出してくるとは、お上をバカにするにも程がある! 父母より受けた身体髪膚を食欲のために滅ぼすことは大罪であり、聖人の教えにもそむく行為。もはや天罰を逃れるすべもなし! しかも、しかも! フグがないときはタイのことを『フグもどき』などと言って食らうのです! なんたる侮辱! 聖人の教えも知らぬ無学どものやることには、もうガマンならん!!」

興奮してビチビチ暴れだしたタイを、あわてて龍王がなだめる。賢者のタイはハッとして正気にもどり話し続けた。

「小利口な男や、人に毒断ち(食事制限)をすすめるような医者にかぎって、自分では好んでフグの毒を食らいます。こいつらは食をむさぼる犬猫と変わりません。こうも乱れた風俗なので、菊之丞もフグは好きかも知れませんが、今は水無月(六月)の半ば、フグの季節ではありません。フグ作戦はうまくいかないでしょう。」

龍王も、まあしかたがないとあきらめ、その後もダラダラと協議が続いた。しかし、何だかんだ言い訳してみなが尻込みするので、さっぱりラチがあかない。すると、いよいよ怒りが頂点に達した龍王がいきなり立ち上がった!

「ええい、腰抜けどもめ! こうなったらおれが行く! 雲を起こして雨を降らせ、嵐で江戸の町を吹っ飛ばして、菊之丞を引っつかんで来る!」

波を蹴立てて進む龍王を、まわりの魚があわてて押しとどめた。

「そんなことをしたら、あの国は大騒ぎになって、伊勢の姉御も黙っちゃいません!」

「ニワトリをさばくのに牛の刀を使うようなものです。どうかいま一度、協議の場へお戻りください。」

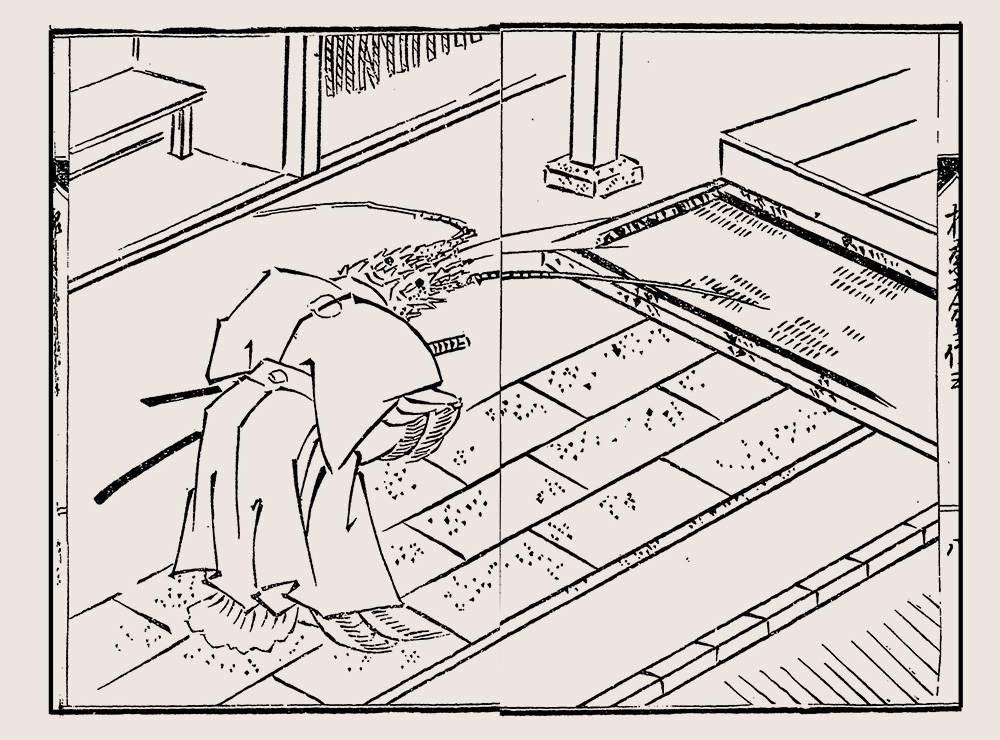

龍王は、まわりの魚どもを蹴倒してズンズン進んで行く。しかし、黒雲を起こして大門を通ろうとしたとき、その腰をムンズとつかむ者がいる。龍王はフリほどこうとしたが、ビクともしない。

「何者だ、離せ!」

ふり向くと、腰にしがみついているのは頭に皿をのせた門番のカッパだ。

「おのれ、下郎の分際でなまいきな!」

龍王はこぶしをふり上げ、カッパを殴りつけようとしたが、その手に大勢の魚どもがワラワラとしがみついた。

「カッパの行為は、君への忠義心です。まず、まず、御座へお戻りください!」

魚どもは、暴れる龍王をムリやり引きずって御座へ押しこんだ。なおも怒り爆発の龍王の前でカッパがひれ伏し、頭の水も涸れる勢いでハラハラと涙を流した。

「下郎の身をかえりみずご無礼したのは、忠義心からのことです。事にのぞんで命を捨てるのは臣たる者のつとめ──しかしながら、海坊主などは日頃から過分の領地をたまわり、錦繍を身にまとい、豪華な輿に乗り、王家の菩提寺の上人とまで仰がれても、いざ君の一大事には言い訳ばかりでわが身をかばう不忠者。オイラは御門番をつとめる、チリより軽い足軽ですが、忠義においてはどんなおエラいさんにも負けません。どうかオイラにこのたびのお役目を仰せつけください!」

カッパの殊勝な願いに、龍王も思わず表情を和らげた。

「おまえの力量は知っている。役に立ちそうだと今回の件でも候補に上がった。だが、おまえはそっちの気があることでも評判だ。菊之丞を捕らえるのに若衆好きを送っては、ネコにカツオの番とやらだ。

しかし、おまえの忠義心には感じ入った! この大事の役目を申しつける。頭の水が続くかぎり死ぬ気でやれ。ぬかるなよ、急げ!」

カッパは胸をトキめかせて、うれしそうに走り去った──。