二の巻

そもそも狂言(芝居)の初まりというのは、地神五代のはじめ、日の神・天照大神がこの日本を治めなさっていたころにまでさかのぼる。

そのころ、大神の弟の素戔嗚尊は、気性も荒っぽく、どうしようもない道楽ものだったので、 大神は心配してお言葉をかけなさった。

「この、あんぽんたん! これじゃ先が思いやられる。」

しかし、素戔嗚は聞く耳もたず。

「そりゃないぴい。」

弟がますます増長して悪あがきするので、しまいには大神も怒りまくって、天の岩戸に閉じこもってしまった。

このときから、日本は闇につつまれ昼夜の区別もつかなくなる。

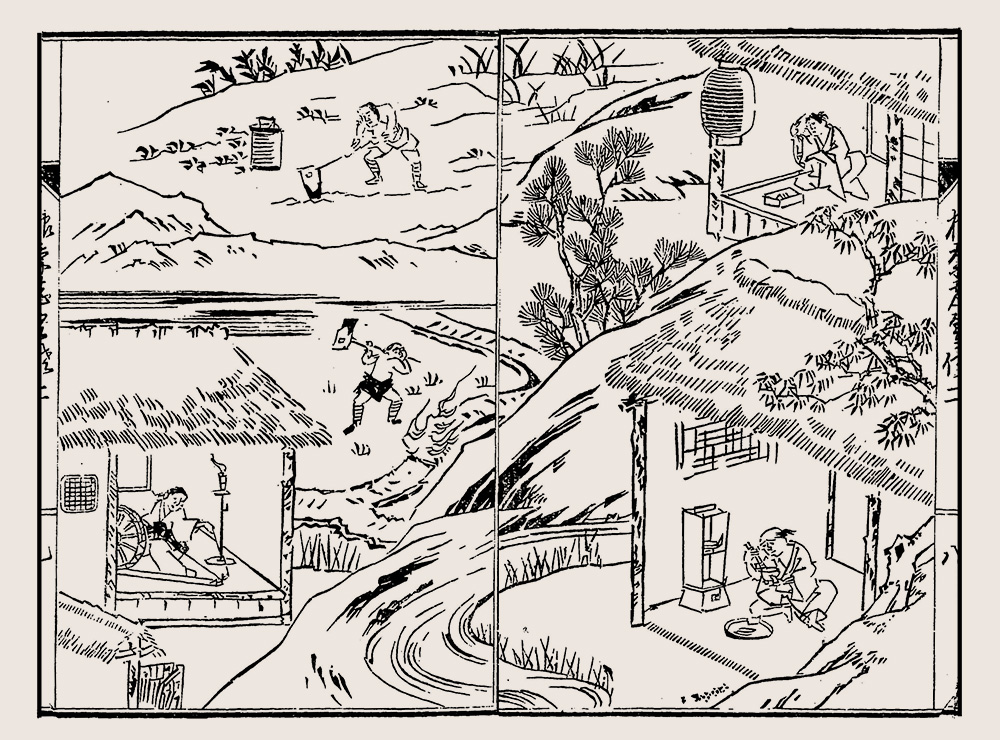

最初のころは、神々も一日中行燈や提灯を灯して何とかしのいでいたが、みなが油やロウソク買いに殺到したので、あっという間に品薄になって値段もどんどん高天原。

神の力をもってしても、ままならないのは金なので、下々の神たちは明かりを灯すこともできなくなる。馬子の神、車引きの神などは、そこら中にぶつけまくって、神たたきにたたき合い、神つかみにつかみ合い、路地ではケンカが絶えることがない。といっても、真っ暗闇の中でやみくもにこぶしを振りまわすだけで、だれが誰れやら相手もわからず、まともにケンカにもならない。

ほかにも世間のつき合いなどは、そまつな格好でもバレないのは安上がりでいいが、「何日にお伺い」などと約束をしても、どうせ闇夜の鉄砲で当てにもならず。洗濯物はいくら干しても乾かない。やがて、士農工商のさまざまな神たちは、みなその勤めをはたすことができなくなった。

色里では、夜見世と昼見世の区別もつかなくなり、次に逢う日の約束もできず、春の桜祭りや盆のぼんぼり祭りもうやむやになる。最初のころは、客も「風情があって、なかなかよろしい」などと面白がっていたが、だんだん世間が物騒になってくると遊ぶ者もいなくなり、花魁から場末の遊女まで、あんなに多くいた馴染みの客たちも 科戸の風の天の八重雲を吹き放つことのごとく、 繁木が本を焼鎌の敏鎌をもちて打ち掃うことのごとく──誰もいなくなってしまった。

忘八(遊女屋)夫婦は、ほとほと困り果て、やり手(遊女を管理する女)や若い衆を呼んで、額にシワ寄せ相談する。

「コリャマア、どうしたらよかろう。」

しかし、口に諸々の相談はすれど、目に諸々の客を見ず。

客のツケがたまっている茶屋や船宿は、払いたまえ、清めたまえとせまる相手もいなくなり、たいこ持ちも貰った紙花がパアになったと悔しがる。

そのほか上から下までヒドいありさまで、こんな世界を気に入る者は、やたらと増えたネズミが好きなヤツと朝寝の好きなヤツだけである。

このままでは世の中がむちゃくちゃになってしまうので、八百万の神々は天の安河原に集いて評議をはじめた。

「いっそ石屋にたのんで、天の岩戸をブチ割るのはどうだ。」

「イヤイヤ、もし大神が激怒して飛び去ってしまったら元も子もない。」

いくら協議しても、まともな案がさっぱりでてこない。みなが悩んでいると、策士の思兼神が思いついた。

「気むずかしい大神のごきげんを直すのは、なかなかやっかいだ。しかし、岩戸の前で芝居をやってみんなで盛り上がれば、芝居好きの大神のことだ、もしや興味を示されるかもしれん。」

「そうだ! それがいい!」

この案にみながのってきた。

「この趣向は当たる!」

てなわけで、さっそく神々の中から役者を選びはじめた。

まず、荒事役での一枚看板は手力男命。色事師には天児屋命。敵役は太玉命。さらに、とりわけ名高き黒極上上吉(役者番付の最高位)の女房方・娘方・所作事(舞踊)すべて引っくるめて、若女形のてっぺん天鈿女命──。

「そのほか座中の神々総出演! 第四番目までお目にかけまーす!」

景気よく宣伝すれば、やがて大勢の見物客が山のように押し寄せて来た。芝居小屋や茶屋の前には、役者の紋をつけた提灯がズラリとならび星々のごとく輝いている。天香山の五百箇の真賢木を植え、常世の長鳴鳥を吸い物にして味わえば、まるで闇の世も明けたような夢ごこち。花飾りもキラめいて、贔屓連中から景気づけに贈られた酒樽・米俵が積み上がり、天神組・地神組が左右に分かれて手打ちする。

やがて開演となり、木戸口あたりはギュウギュウ詰めの大賑わい。まさに天地開闢以来こんな大興業はなく、老いも若きもわれ先の大群衆。お定まりの口上もすんで、これより『天浮橋瓊矛日記』のはじまり、はじまり──。

一番目、二番目とだんだんに盛り上がり、ほどなく山場の三番目。天児屋命はオノコロ丸・実はイザナギノミコト、天鈿女命は傾城浮橋・実はイザナミノミコト。

オノコロ丸は、つもりにつもった浮橋の揚代(遊び代)三百両の金のカタに大事な天瓊矛を揚屋に取られてしまった。太玉命は二人を追いこむ敵役。容赦のない敵のきびしさ、オノコロ丸と浮橋の愁い──最高潮の見せ場に見物客も感きわまって喝采をおくる。

「イヨ! おらが鈿女の!」

「イヨ! 児屋さま!」

「太玉さまー!」

桟敷からも大衆席からも掛け声が鳴りやまない。

この大歓声に、根っからのお芝居好き・天照大神は、たまらず岩戸をチョッと開けてのぞいてみる──と、待ってましたと三人の尊が岩戸に手をかけこじ開けようとすれば、大神も負けじと力勝負がはじまった。たがいにエイヤと引きあっていると、幕の向こうから響く大音声。

「しばらく! しばらくぅ~!!」

大神も思わずノセられて、うるわしき声でセリフを返す。

「わらわが、岩戸を開ける開けないと争うところに、暫と止めて出たのは──何者なるぞ!」

とたんに拍子木の音、カタッ、カタッ、カタカタカタ──! 浄瑠璃三味線も調子良く鳴りわたり、幕をサッと開け放って現れたのは、柿色の素襖(礼服)に大太刀さげた市川流の隈取り顔。

「鬼か?」

「インニャ。」

「神か?」

「ムム、エイ! 手力男命だモサア!!」

セリフに手前ミソを八百万ほど盛って、大見得きって手力男命がツルツルと前に出た。さらに、岩戸を苦もなくつまんで砕いて、天照大神を引っぱり出し奉る。このとき、中臣神と忌部神が急いでしめ縄を引きわたし結界を張った。

これでようやっと日の神が復活し、世の中も以前のように明るくなった。人の面も白白と輝いて、芝居を見て「面白い」というのはこの時から始まったのである。

さて、それからちょっとして、同じ神代に彦火火出見尊(山幸彦)を太夫元(興行人)にして火酢芹命(山幸彦の兄)の狂言興行があった。しかし、金がなかったので、顔料の代わりに赤土を顔や手にぬりたくって舞台に立ったが、まったく客が入らずつぶれてしまった。

さらに古書をひもとくと、狂言は古では「神楽」と呼ばれていたが、聖徳太子が神楽の「神」の字のまん中に線を引き、臣下の秦河勝がノコギリでまっぷたつに切ってスッキリさせたという。これが「申楽」である。

さらに後の人は、それでも野暮ったいと思ったのか、こんどは「申」の字の首とシッポを打ち切って「田楽」とした。

そうすると次は「田」の囗を取って「十楽」とでもなりそうなものだが──永禄(江戸初期)のころ、出雲のおくにというべっぴんが、江州(滋賀県)の名古屋三左衛門というマメな男を亭主にして、『歌舞伎』という今様の新・狂言を生み出した。

その後、この歌舞伎は千変万化にうつり変わり、江戸は江戸風、京は京風と分かれ、やがて、伊勢、名古屋、安芸(広島)の宮島、備中(岡山)の宮内、讃岐(香川)の金毘羅、下総(千葉)の銚子と、各地で繁盛した。

今では、三歳の小児でも団十郎といえば「にらむ」ことと知り、犬にちょっかいだすような悪タレ小僧でも「ぐにゃつく」ことは富十郎と心得ている。

歌舞伎は太平の世の娯楽。人を楽しませる王道で、いわゆる孟子(古代中国の思想家)のいう「世俗の楽」というやつだ。しかし、おエラい人がその世界に首を突っこんで形ばかりの技を覚え、 烏帽子のヒモをたらした高貴な顔を紅白粉で汚し、政を語るべき口から下手クソなセリフを吐きだすこと──片腹イタシ。あるバカものが、来世はカツオになりたいと言ったことがあるが、聞けばカツオは旨いからだそうだ。素人が芝居に手をだすのは、このバカと同じこと。カツオは食ってこそ旨いが、自分がカツオになって人に食われては旨いどころの話じゃない。芝居も役者にさせるからこそ面白いのであって、自分でやって楽しむものではない。まあそうは言っても、楽しみはまたその中に有馬山──素人芝居のおエライさんも、何かそれなりの思いがあるのだろう。

とかく人の思いというものは、みなそれぞれだ。賢者は飴を見て年寄りを養うものと思い、盗賊はこれを見て錠前を開ける道具と思う。下戸は萩を見てぼた餅を思い、歯なしは浅漬けを見てワサビの卸し金を思う──これはみな、自分の好きなことに心が引かれるからだ。

親好きは孝行者として名を上げ、主好きは忠臣の名を残す。このあたりの「好き」は、いくら深入りしてもいいが、たいがいの「好き」は度を越せば害にしかならない。「好きこそ物の上手なれ」といっても、食事は体を養うが食いすぎれば体をこわす。酒は憂いを晴らしてくれるが、ボロボロになった内臓の憂いは、飲まぬ憂いよりもはるかにヤバい。

火事が怖いからといって、まったく火を焚かなければ生活もできぬ世の中、何であれ得か損かは、みな心の持ちようで決まるのだ。芝居も勧善懲悪の心で見れば、教えとも、いましめともなるが、入れ込みすぎれば害にしかならない。髪飾りに役者の紋をつけた人妻をヨダレたらして見ている亭主の鼻毛三千丈──李白が見たら思わず詩に詠みそうな、あんぽんたんの親玉も数多い。

さて、ちょっと前までは役者も名人が数多くいたが、寄る年波の引き道具(役者をのせて移動する仕かけ)に引かれ、極楽のハスの台のせり出し(舞台の下からせり出す仕かけ)に乗って──みんなあの世へ退場してしまった。 堺町(中村座)・葺屋町・(市村座)・木挽町(森田座)の三方に飾る海老もなく、芝居の気骨もぬけたかや高助をはじめ、その名をむなしく石に刻むのみである。

それにしても、最近の名人と呼ばれる役者の少なさは何ごとだ。諸芸がむかしより劣るのは、今どきの役者の小利口・いくじなし・大バカのせいだ。むかしの役者は師に従ってずいぶんとその技を学び、昼夜芝居のことだけを考えていた。しかし最近では、師匠というのは名をくれるだけのオヤジになり、山上参りをしただけで立派な僧になった気でいるヤカラと同じく、役者も気位と給金ばかりが高くなって修行すべき芸も学ばない。

とかく女に騒がれることだけを生きがいとし、目上のものにも敬意をはらわず、うぬぼれまくって作者の書いたセリフすら無視するありさま。たとえその場の思いつきが大ウケして評判になったとしても、どうせただの一発芸、忘れ去られるのも鉄砲玉に帆をかけた速さだ。これはみな、日々の地道な努力を惜しむからである。

今はむかし、沢村小伝次(元禄期の役者)という若女形がいた。この小伝次が河内の藤井寺の開帳のため小山というところに泊まったときのこと、一日中カゴにゆられていたので気分が悪くなり「月のものがきた」と言った。いっしょにいた役者仲間は大笑いして、いくら女形でも男にソレはないだろうと腹をかかえたが、その場に居合わせた井原西鶴が大いに感心した。

「幼いころから女になろうと必至に努力してきたからこそ、ちょっとの気分の悪さもアノ日と思うのだろう。かわいらしいことだ。」

じつに業を極めようとする者は、みなかくあるべし、なのだ。

だがそう言うと、敵役はいつも人をいじめて悪だくみし、日に二、三度は殺されなくちゃならんのかと屁理屈を言うヤツがいるが、そうではない。悪いことは演じるのもそう苦労はないのだ。たとえ芝居じゃなくとも、悪人には誰でも簡単になれる。しかし、悪人が善人になるのはむずかしい。さらに男が女になるのは、常日頃からよほどの修行を積まないとできないことだ。小伝次の心意気は、まことに見上げたものといえよう。

最近では、若女形といっても舞台の上だけの見せかけで、ふだんの振るまいといったら──今日もあさっても鮫鞘の大脇差を腰にブッこみ、腕まくりして大酒あおり、女のケツばかり追い回して悪態をつく──舞台の上の仕ぐさとは、お月さまとスッポンだ。これでは、たとえ評判がよくても名人の名を得ることなどできるわけがない。

しかし、こんな濁り水の中でも染まらぬハスの葉の露の玉──瀬川菊之丞という若女形がいる。先代の菊之丞が土から掘り出し根分けして大事に育てた菊の花、二葉のころから野菊とは一味ちがうと評判は高作り、容姿はほかに並び夏菊ともてはやされ、今や三都(江戸・京・大坂)にもかなう者がない将来の楽しみな若者である。

ときに、水無月(六月/旧暦)の十日あまり、今年は長雨が降り続いたあと、いきなり晴れ上がって猛暑の夏がやってきた。ギラつく太陽に照らされ風見鶏は動く気もなく、草は絵に描いたようにはりついている。道行く人はぜんぶ汗になって消えてしまいそうで、あえぐ犬は舌が落ちそうだ。

菊之丞も家で暑さにまいっていると、役者仲間の荻野八重桐が訪ねて来た。共に女形の紫の帽子をかぶる同座の仲間で、気心の知れた遠慮のいらない相手だ。八重桐は、暑さでしおれている菊之丞に冷たい葛水を用意して、扇であおいでやる女房ぶり。話すことといえば暑さの話題ばかりだが、そのうち八重桐がもちかけた。

「隅田川は、今年の暑さにたまりかねた涼み舟で大賑わいらしい。ちょうど芝居も休みだし、われらも一日涼みに行かんかね。」

菊之丞はうれしそうに答えた。

「私もそうしたかったのですが、忙しくてなかなか機会がありませんでした。ぜひ、遊びに行きましょう!」

こうして、ほかの仲間たちも誘って十五日の早朝からみなで舟遊びをする約束をして、八重桐は帰って行った。